Sebastian Schenk von Stauffenberg (1563-1626)

|

| Die Nagelkapelle, der "größte sakrale Nebenraum des Domes" [1], diente seit ihrer Einrichtung im 13. Jahrhundert dem Domkapitel als Grablege. Nach einer Erweiterung im 15. Jahrhundert bedeckten die Bronzegrabplatten der Domkanoniker "im Laufe der Jahrhunderte immer mehr den Fußboden, bis sie schließlich 1762 an den Wänden aufgestellt wurden." [2] |

|

| Als Beispiel folgt die Betrachtung der Grabplatte des Domherrn Sebastian Schenk von Stauffenberg, die sich als zehnte von rechts an der dem Altar gegenüberliegenden Wand befindet. |

|

| Das Relief des Epitaphs zeigt den Domherrn, bekleidet mit Chorrock und Manipel, die Hände zum Gebet gefaltet. |

|

|

|

|

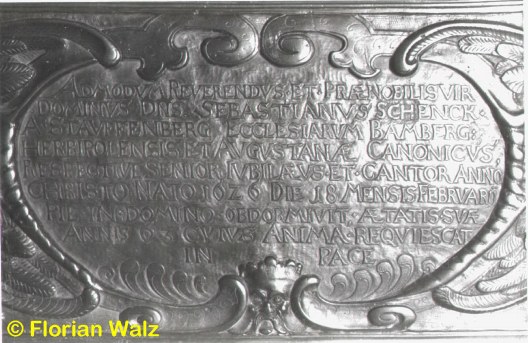

| Die Inschrift befindet sich auf einer Tafel unterhalb der von Zierat und Wappenschilden umrahmten Darstellung. |

|

|

|

|

|

ADMODVM REVERENDVS.ET.PRAENOBILIS VIR |

| |

|

DOMINVS DNS. SEBASTIANVS SCHENCK. |

| |

|

A. STAVFFENBERG ECCLESIARVM BAMBERG: |

| |

|

HERBIPOLENSIS ET AVGVSTANAE CONONICVS, |

| |

|

RESPECTIVE SENIOR, IUBILAEVS.ET.CANTOR ANNO |

| |

|

CHRISTO NATO I6Z6 DIE I8 MENSIS FEBRVARij |

| |

|

PIE.IN.DOMINO.OBDORMIVIT; AETATIS.SVAE |

| |

|

ANNIS 63 CVIVS ANIMA.REQVIESCAT |

| |

|

IN PACE |

| |

|

|

Der überaus hochwürdige und hochedle Herr, Herr Sebastian Schenk von Stauffenberg, Domherr der Kirchen von Bamberg, Würzburg und Augsburg, beziehungsweise Senior, Jubiläus und Kantor, ist im Jahre 1626 nach Christi Geburt am 18. Tage des Monats Februar im Alter von 63 Jahren fromm im Herrn entschlafen. Seine Seele ruhe in Frieden. |

| |

|

| Sebastian Schenk von Stauffenberg entstammte dem uralten schwäbischen Geschlecht derer von Stauffenberg, das auch in der gegenwärtigen Zeit eng mit der Geschichte Deutschlands und Bambergs verbunden ist. Die Grabinschrift gibt Auskunft über die verschiedenen Ämter, die der Verstorbene innehatte. "Fast alle Domherren besaßen außer in Bamberg noch Kanonikate an mindestens einem anderen Domstift" [3]. Die Zugehörigkeit zu den Kapiteln dreier Bistümer war also durchaus nicht ungewöhnlich. Als Senior Capituli war Stauffenberg zu seiner Zeit der dienstälteste Domkapitular. Das Amt des Domkantors, das Otto II. von Andechs 1192 errichtet hatte [4], versah er seit dem 12.1.1617. [5] |

|

| Infolge der von Bischof Johann Gottfried von Aschhausen (1609-1622) initiierten Umgestaltung des Domes im frühen 17. Jahrhundert war das Domkapitel in Geldnot geraten. "Man bemühte sich auf vielfältige Weise um die Beschaffung der notwendigen Summen." [6] Als Sebastian Schenk von Stauffenberg 1626 verstarb, hatte er zwar 300 Gulden für einen Jahrtag im Dom hinterlassen, sonst sah sein Testament jedoch keine Gelder für die Domerneuerung vor. Dompropst Johann Christoph Neustetter-Stürmer sah sich daher veranlaßt, von Stauffenbergs Erben weitere 1700 bis 2000 fl. zu fordern mit der Begründung, "daß der Verstorbene nun dieses Stiffts vil Jar genoßen, auch ein ansehnliches hinderlaßen (welches man ihm unndt seinen Erben gern gönte)." [7] Der Domkantor glaubte offenbar, durch die Stiftung eines großen Messingleuchters im Jahr 1617 "schon genügend für den Dom getan zu haben." [8] Ob Stauffenbergs Testamentarier der Forderung des Dompropstes nachgekommen sind, ist nicht nachzuweisen. [9] |

|

| Da es sich hier um das Grab eines Geistlichen handelt, der nicht Bischof war, ergeben sich Unterschiede bezüglich der Titulierungen. Der die bischöfliche Machtfülle widerspiegelnde Superlativ "reverendissimus" wird zum priesterlichen Positiv "reverendus" reduziert. Als "Ausgleich" erscheinen steigernde Elemente wie "admodum" und "praenobilis". |

|

|

|

|

|