| Buch 1, Kapitel 12 | ||

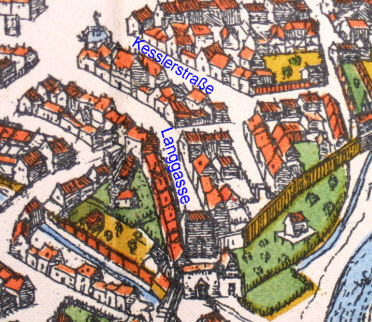

| Verum frequentiam Myltenbergensium civium beanus ibi advertens ne quando rursus cum eisdem ad parentes ab eo aufugerem, mane sequentis diei sese mecum ad Forchum oppidum famosum niveo pane transtulit, quod inter Nurembergam et Bambergam situatur, quod incole patriam Pilati false fuisse putant. | Aber als Beanus [1] dort (= in Nürnberg) die große Zahl von Miltenbergern [2] bemerkte, begab er sich gemeinsam mit mir am Morgen des folgenden Tages zur für ihr Weißbrot berühmten Stadt Forchheim, um eine mögliche Flucht mit eben diesen weg von ihm und wieder heim zu meinen Eltern zu verhindern. Diese Stadt liegt zwischen Nürnberg und Bamberg; irrigerweise halten ihre Bewohner sie für die Heimat des Pilatus. [3] | |

| Ubi cum nulla cella sive, ut ipsi vocant, camera, vulgo "eyn burß" in schola pro nobis vacaret, ulterius migrantes urbem nobilem ad amnem Regnicium sitam nullo muro munitam deveneramus, ubi in egregia ecclesia divus Henricus secundus imperator cum Kunigunda sponsa sua requiescit. | Weil dort kein Zimmer oder, wie sie selbst sagen, keine Kammer - im Volksmund auch "eyn burß" [4] genannt - in der Schule für uns frei war, gingen wir weiter und kamen zu einer hochberühmten Stadt am Fluss Regnitz, die von keiner Stadtmauer gesichert war. [5] Dort ruht in einer herausragenden Kirche der heilige Kaiser Heinrich II. mit seiner Gemahlin Kunigunda. | |

| Ibi ad hospitale commune pauperum piis ceremoniis et oberservantiis erga susceptos peregrinos laudabiliter ornatum divertimus, pausantes ibi paulisper, donec civitatem contemplati vel forte locum in scholis ad manendum consecuti essemus. | Dort wandten wir uns ans öffentliche Armenhaus, das sich löblich auszeichnet durch seine frommen Gaben und seine Pflichterfüllung gegenüber den Fremden, die dort Aufnahme finden. Dort rasteten wir ein wenig, um die Stadt zu besichtigen oder vielleicht eine Bleibe in den Schulen zu finden. | |

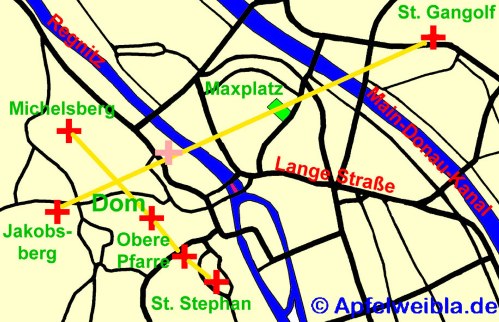

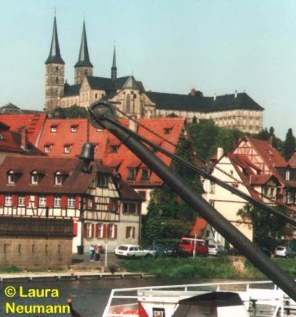

| Valde hec civitas amena visa mihi fuit, in cuius montis cacumine monasterium ordinis nostri ex omni civitatis parte superius quasi in celo cernitur. | Diese Stadt schien mir sehr lieblich; auf dem Gipfel eines Hügels kann man von jedem Punkt der Stadt aus ein Kloster unseres Ordens erblicken, ziemlich weit oben, wie im Himmel. | |

| Arx etiam ibi in edito monte natura et arte munita supra civitatem sita est. | Auch eine Burg erhebt sich dort über der Stadt auf einem hohen Berg, geschützt von Natur und menschlicher Kunstfertigkeit. | |

|

"Arx etiam ibi in edito monte ... super civitatem" - Auf dem höchsten Punkte Bambergs (386 m ü. NN), erhebt sich die Altenburg beherrschend über der Stadt und dem Regnitzbecken. Nach Plünderung und Brandschatzung im Markgräflerkrieg (1553) blieb die Burg auf Jahrhunderte eine Ruine, bis 1901/1902 der Altenburg-Verein den Palas durch Gustav Häberle neu errichten ließ. |

|

| Ornaturque hec urbs publicis edificiis et satis edibus venustis, quam fluvius supradictus Regnitius, ut Silvius ait, vel ut alii eum nominant, Radiantia dividit, habens pontem supra se. | Geschmückt wird diese Stadt von öffentlichen Bauten und wahrlich schönen Häusern. Diese teilt der oben erwähnte Fluss Regnitz, wie er bei Silvius heisst, [6] oder Radantia (Radenz), wie ihn andere nennen; und über den Fluss führt eine Brücke. | |

| Ibi feruntur due e sex idriis esse, in quibus a salvatore vinum ex aqua factum est, et gladium, quo Petrus Malco auriculam amputavit. | Dort sollen sich zwei von den sechs Weinkrügen befinden, in denen vom Heiland Wein aus Wasser gemacht wurde, [7] und das Schwert, mit dem Petrus Malchus ein Ohr abhieb. [8] | |

| Huius urbis laudem Gotfredus quidam histroicus breviter sed eleganter his comprehendit versibus: | Ein Preislied auf diese Stadt hat in folgenden wenigen, aber wohlgesetzten Versen ein Historiker namens Gottfried verfasst: | |

|

1

|

Der bayerische Fluss, landläufig Regnitz genannt, | |

| Norica rura fovens varieque vagando relictus | der das Land Noricum tränkt und in weiten Bögen wieder verlässt, [9] | |

| umhegt die reizende Umgebung der Stadt Pfauenberg. | ||

| Nomine vulgato mons Babenberga vocatur | ||

|

5

|

das benachbarte Gebiet wird von dem Fluss fruchtbar gemacht und bewässert. | |

| ponsque superstratus cingit utrumque latus | Eine darüber geführte Brücke erschließt beide Seiten. | |

| urbs laudanda nimis montis subcrescit ab imis | Die überaus ruhmreiche Stadt steigt vom Fuße des Berges auf | |

| und erhebt sich von dort mit ihren Türmen, die durch ihre Lage vortrefflich wirken. | ||

| Montis ab urbe tamen culmina clerus habet. | Die Gipfelpunkte des Berges aber besetzt die Geistlichkeit. | |

|

"Montis ... culmina clerus habet" - Die Bergesgipfel bewohnt die Geistlichkeit. Auch Hartmann Schedel stellt in seiner Weltchronik (1483) den Michelsberg als "Mons monachorum" (Mönchsberg) heraus. Seit der Säkularisation der Benediktinerabtei (1803) wird der Berg nicht mehr von Geistlichen bewohnt und längst kann jeder Laie den Berg besuchen, doch die herausragende Lage der Kirche bleibt seit dem frühen 11. Jahrhundert unverändert. |

|

|

10

|

Agmine murorum series precincta domorum | Umgeben von einer Reihe von Mauern dient eine Häuserflucht |

| als Schutz für die Herren, hält sie doch die Laien ausgeschlossen. | ||

| Ecclesie forma montis caput auget et ornat. | Das Äußere der Kirche überhöht und ziert die Bergesspitze. [10] | |

| Mons Pavonis habet colles sibi collaterales | Pfauenberg besitzt noch drei weitere Hügel an deren Flanken, [11] | |

| tres quasi consimiles urbis quoque principales. | ihr ganz ähnlich und gleichsam die Stadt beherrschend. | |

|

15

|

Aber eben dieser Hügel glänzt in der Mitte und ragt unvergleichlich heraus. | |

| Pulchrior illorum loca maxima dat monachorum. | Der prächtigere jener Hügel bietet ausgedehnten Raum für die Mönche, | |

| Templaque multorum reliqui dant canonicorum. | Geistlicher gewähren die übrigen. |

|

| Ein Viertel bietet auf beiden Seiten des Flusses einen Marktplatz. [12] | ||

| In crucis ergo modum posuit sibi Pavo colonum. | Wie ein Kreuz also hat der Pfau sich seine Besiedlung angelegt. [13] | |

|

20

|

Stat medius Petrus: Stephanus sibi dexter habetur. | Es steht in der Mitte Petrus. Stephan hält sich zur Rechten. |

| Vertice stat Jacobus, leva Michael retinetur. | Am Scheitelpunkt steht Jakobus, zur Linken aber behauptet sich Michael. | |

| Entlang des Flusses trägt die Jungfrau Maria den Ruhm | ||

| des heiligen Kaisers Heinrich zur Schau, der den Beinamen "der Lahme" führt. [14] | ||

| Die und noch viel mehr gehört zu den Stiftungen (?) des Mannes, | ||

|

25

|

Cuius et ossa bona sunt ad miracula prona. | bewirken. |

| Hoc opus hec dona sua contulit alma corona. | Dieses Werk und diese Geschenke brachte dar seine Segen spendende Krone. | |

| Mich ruft die Geschichte - du aber leb wohl, glücklicher Pfau! | ||

| Dieser Historiker und andere nennen die Stadt Pfauenberg. | ||

| Hic cum propter multitudinem scholasticorum manendi locus a rectore gymnasii nobis negaretur, rursus nos ad Forschem et inde ad Nurembergam recepimus. | Weil uns wegen der großen Zahl der Schüler vom Leiter des Gymnasiums [15] ein Ort zum Bleiben verwehrt wurde, begaben wir uns wieder auf nach Forchheim und von dort nach Nürnberg. | |